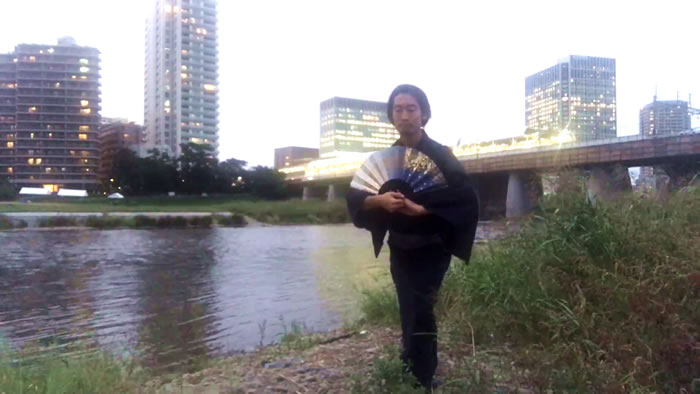

↑川辺で試しに踊りの動画を撮ってみました。結果は。。足元がグズグズで踊りにくいし、背景がうるさいと踊りが映えない。もっとすっきりした景色の方がいいのかも。

目次

年寄りからの、やっちゃダメ&やりなさい

日舞を習い始めて1年弱が経ちました。

だんだん業界内の不自由さが耳に入ってくると共に、僕が自由に踊っている状況を知った友だちからアドバイスがほしいと声をかけられるようになりました。

その友だちの友だちは、日舞で鍛錬を重ねて実績もあったのですが、年上連中からの「あれやるな&これやりなさい」のプレッシャーが強く、最近はお休みしてしまったそうなのですよ。

業界内ではワカモノをつぶすだけでなく、流派内が村社会となってお互い監視し合って、身動きが取れないようです。

もちろん個々の関係は良好で信頼関係もあるようですが、全体としてうまく機能していない模様なのですよ。

なので一般論は語りませんが、今日はもし、そんな不自由さにやられて日舞をお休みしてしまったり、嫌になってしまったりする人がいるなら、そんな人たちに向けた応援メッセージと具体的な対策をおくります。

日本文化はどのジャンルも似た状況

僕は今のところ和裁・茶道・日舞を経験しましたが、どこも似たような状況です。

和裁は独学なのでめっちゃ自由にやっていますが、僕の着物の仕立て方を和裁のプロに見せるとびっくりされます。革命的ですね!!とww

でも実際に着たりお客様に納入したりしても、その差には気づかれません。裏側を工夫しているだけなので。

でもきっと師匠がいたり、呉服屋さんから仕立てを請け負う場合には正しくやらなきゃいけないですから、このような改善は許されないのだと思います。

茶道でも師弟関係は絶対ですから反論は許されないですし、流派内のルールで逸脱したことをすると、その師匠ごと村八分になります。

なんでしょう、この連帯責任。。(T-T

僕はYoutubeでお点前レッスンを発信する際は厳密に正しくやっていますが、それ以外の自宅での茶会などは自由にやっています。稽古は3年通ったきり、どの教室にも通っていないので、それがまた気楽で良いのです^^ ベランダを露地にしたり、茶室にテーブルを作ったりとか、楽しいことだけやってます。もう上級のお点前とか興味ないし。。

日舞を習って上記のような状況に出くわした時も、「あぁまたか」というくらいで、特にスタンスは変わりません。

そんな年寄りの弊害対策を書いていきます。

実力がない年上からの指摘への対策

茶道や着物だとあるんですが、「あなた、着方が違う」とか、「道具の位置が違う」とか、はたまた「師匠に敬意がない」とか。信頼関係が出来上がっていないところにいきなり指摘を入れる人たちは、たいてい実力がありません。もしくは知識だけあって、自分が体を張って(リスクをとって)実践・本番をやっていません。

こういった人たちには「では代わりにやってみてください。」、「あなたの芸を見せてください」でいいと思います。

「やっちゃダメ」系の指摘は、気にせずスルーでいいと思いますよ^^ 反論しても全然いいですし。

実力ある年上からの指摘

実力ある人には、真に敬意を持って接せますよね。そんな人の言葉は真摯に受け止めておきましょう。しかし行動は変えないようにしましょう。

「発信するな」という指摘であれば、今のインターネット時代に、情報発信を止めることなど誰もできないのです。息をするように誰もが発信する時代に「発信するな」と言うことは、死ねと同義なのです。

勝手にYoutubeに載せちゃダメ

これは、たぶん昔は正しかったんですよ、テレビ時代までは。

人から人へと伝えられる情報量が少ないから、テレビの枠を押さえたら、たった数分しかない発表の場で、そんなレベルの低い/普通じゃない ことをやっちゃダメでしょう!となるのはごもっともな話です。

今はインターネット時代です。いくらでも発信できます。

ただでさえ日舞をする人が減り、存在さえ知られないようになっていますから、情報の質はどうであれ、発信することに価値があるのです。「パーフェクトになってから発信する」だと量が減りますから、埋もれてしまうのです。完成度はどうであれ、とにかく発信するのが現代の正解です。逆に「途中経過を見せる」という価値なのです。

僕はYoutubeで着物、茶道、日舞の動画を配信していますが、日舞の再生回数が一番少ないです。それだけ人が検索していない、つまり存在を知られていないし調べようとも思ってもらえていないのです。

載せちゃダメ、と止めるよりも、それを超えるコンテンツを作れるよう応援するか、指摘した人自身が求めるコンテンツを自分で発信すべきなのです。そしてスマホにより、その発信がとても簡単になった時代なのです。

流派を抜けよう

お世話になっている流派への礼儀としては、行動を変えずに流派を抜けることです。

流派への所属に、もはや意味はありません。

名前をもらっていたらお返ししましょう。

現代で必要なのは名前ではなく、SNSのフォロワー数です。

先生にはピンポイントで秘密裏に習う

その上で、習いたい先生にはピンポイントで教えを請いに行けばいいのです、秘密裏に。

実力ある先生が、礼儀正しく「教えてください」と来た生徒に対して、どうして邪険に接することができるでしょうか。

特に先生より生徒の方が少ない時代です。ご高齢の先生ならなおさら、「よく私の芸を引き継いでくれた」と感謝すらあるのではないでしょうか。

ちなみに僕の店で若者が浴衣セットなどを買ってくれる時には「よく着物文化を引き継いでくれたね、ありがとう」と思いながら発送しています。彼ら・彼女らにとってはたった一回きりの夏のイベントだったとしても。ぐしゃぐしゃに着たとしても、よくチャレンジしたね、と感じております。

舞台は自分で作る

これまでは流派に所属することで、舞台で踊ることができました。

でも実は、現代なら発表の場を自分で作れます。

着物もお茶もそうですが、一度オリジナルに戻って考えてみると、着物は単にみんなが着ていく中で徐々に形が定まったものですし、お茶も栄養あるしおいしいから、ありがたいという思いを込めてみんなで楽しむ中で形式が決まっていきました。

踊りって盆踊りみたいな広場で踊る踊りもありますから、もともと民衆が道端とか好きなところで踊ってたと思うんですよね。

そういった考えに立ち戻って、好きなところで好きに踊る、というのが日舞の復興に必要だと思いますよ^^

舞台・生演奏・衣装・化粧・髪・大道具など全てをプロにまかせて発表するのがこれまでの日舞の目指す本番だったようですが、これをするのに流派への所属が必要とは、どうしても考えられません。ただお金は大量に必要ですがww

本当にこのゴージャスな体験を、若い世代はしたいと思っているのでしょうか。

同じ数百万のお金があれば、世界旅行や住居、はたまた将来への貯蓄に回したいというのが正直なところなのではないでしょうか。

観客は自分で作る

踊りや思いをSNSやブログで発信して、ファンが付きます。その人たちを舞台に呼べばいいのです。

オンラインで発表するならYoutubeでできますし、生配信で「この時間にやるからね!」と友だちや家族にメール/メッセージしておけば、実際に来るよりも多くの人数に見てもらえます。

具体的には、

- インスタ:絵になる一枚を衣装付きで撮り、日本語と英語で発信。踊りのハイライト1分だけを撮って美しく加工し発信。

- ツイッター:踊りについて思うこと・発見を短文で発信。

- ブログ:長文で思いをつづる。※「今日はこの練習をしました」のような日記には意味がありません(^-^;

- Youtube:フルサイズで踊ったものを録画・配信し、登録者数を増やす。登録者数が増えると次回配信時にもっと多くの人に見てもらえる。

といったところです^^

流派内の「あれやるな・これやれ」にエネルギーを奪われるくらいなら、自分でファンを作る活動をする方にエネルギーを使った方が、最終的に自分に返ってきますよ。というオススメなのでした 😀

どうか自由にやれずに苦しんでいる方がいるなら、上記のノウハウで日舞を楽しめますよう祈っております!

グッドラック!