目次

自宅で日舞の発表会

先日は「おうちパーティ & 踊り発表会」と題して、お友達を自宅に招き、先生と僕と奥さんで踊りました!

内容はこんな感じです。

- 僕、奥さん、先生が順に踊る

- 友だちがお客さん

- 会費無料、1品持ち寄り

- 僕がスコーンを焼いて、お茶をついでまわる

- パワポで事前説明をする

お客さんは子供含めて合計7人。最終的に、うち二人が「今度お稽古を見学に行きたい」という結果となりました。なんというコンバージョン(興味を持った人が次の段階に進む割合)の高さ!

今後の日舞界のためにこのノウハウをシェアらいいと思うので、詳しく解説していきますよ。

背景

僕はあまりよく知らないんですが、日本舞踊って昔(戦後すぐとか)は小学校の教室の生徒のうち、結構な割合が習い事として日舞をやっていたそうです。

今だとピアノとか水泳とかがメジャーですね。日舞はそれくらいに元々メジャーだったそうです。

それが今では日舞をやっているお子さんなんて聞いたことがないくらい。

先生としては、このように素敵で楽しい文化がすたれていくのをただ見ていることはできない。必要とあらば若い人たちに踊りを見せるのもいいかも、とお話ししていたと思います。

そんな先生からのお話を受けて、僕からホームパーティーの提案をしました。

友だちを呼んでお菓子を食べながら踊りを見たら、気楽に分かりやすく踊りを身近に感じてもらえると思ったのです。

当日の流れ

さて、週末の午後二時。最寄り駅に待ち合わせ、僕が迎えに行きます。皆で自宅に到着します。

お客さんはみんな全くの未経験者。「日舞って何?」くらいの段階です。

焼きたてスコーン

まずは甘いものとお茶でアイスブレイク(緊張をほぐすこと)。

呼んだ友達も先生も、僕が知っていて良い人たちですが、みんな初対面。お互いに緊張しているはずです。

客が来るとともにポットのスイッチを入れ、ガスでも湯を沸かし、大量にお茶をいれます。

僕がお茶をついでまわりながらも、途中からポットを客に渡してしまいます。協力し合ってもらうことでコミュニケーションをうながします。

それぞれお持ち頂いたお菓子を切ってトングで個々のお皿に乗せていきます。「誰々が持ってきてくれた~~のお菓子だそうです」と、これも話題になります。

ちなみに、当日は体調不良の欠席が多く、スコーンを36個分も用意したのにめっちゃ余ってしまったんですよw みんなの持ってきてくれたお菓子もたくさんで、踊りを見る前からおなかいっぱいになっていました。

パワポで事前説明

みんなの緊張が解け、少しずつ会話が流れ出したところで事前説明に入ります。

パワポで作っておいたのですよ。フリーの和風テンプレートを使いました。公開できる部分だけをお見せしますね。

僕「さて皆さま、本日はお越しくださいましてありがとうございます!今日は踊りの会ですよ。」

「ところで皆さん、日舞って何でしょうか。分かりませんね。僕も分かりませんw まだ踊りを初めて半年経ってないんですよ。とりあえず見て頂きましょうね。」

「なんとか流って聞きますよね。僕は何も知らなかったので、この流派を狙って始めたわけではありませんでした。始めた理由は、僕はもともと着物を着る人ですが着物での歩き方を知らなかったんですよ。洋服の歩き方だとバサバサするし、茶道の歩き方ではフォーマル過ぎる。普段の歩き方を知りたいと友達に話したら、踊りをやっているその人が『じゃぁ踊りの見学に来なよ』とお誘い頂きましてね、それで始めることになったんです。」

そして、流派や家元、先生について解説するスライドを見せます。

「では、本日の流れです。まずは前座として僕と奥さんが踊りまして、最後に先生に踊って頂きます。」

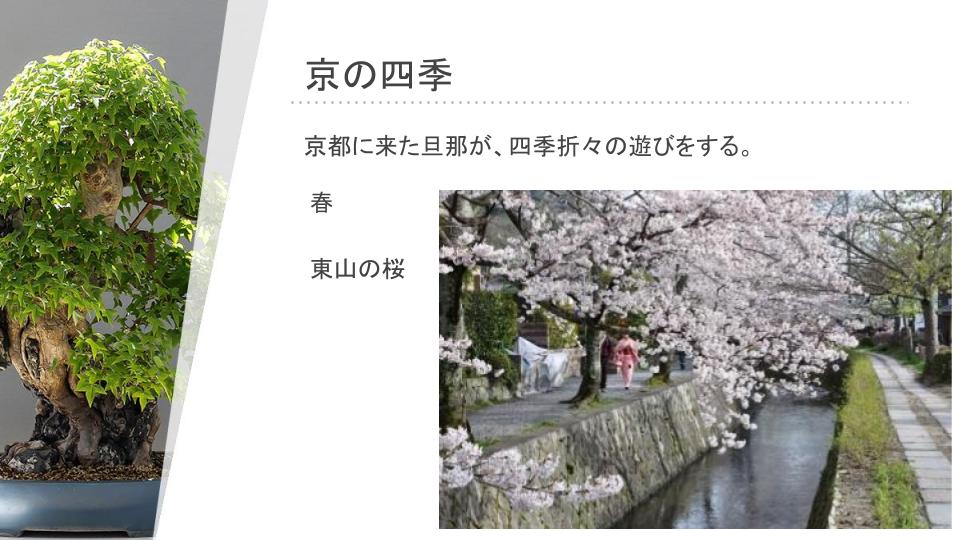

「今日僕が踊るのは京の四季という曲です。京都の四季折々の魅力を歌った歌で、春夏秋冬のセクションに分かれています。京都にやって来た大きな店の旦那という設定で、東山の桜を眺めます。」

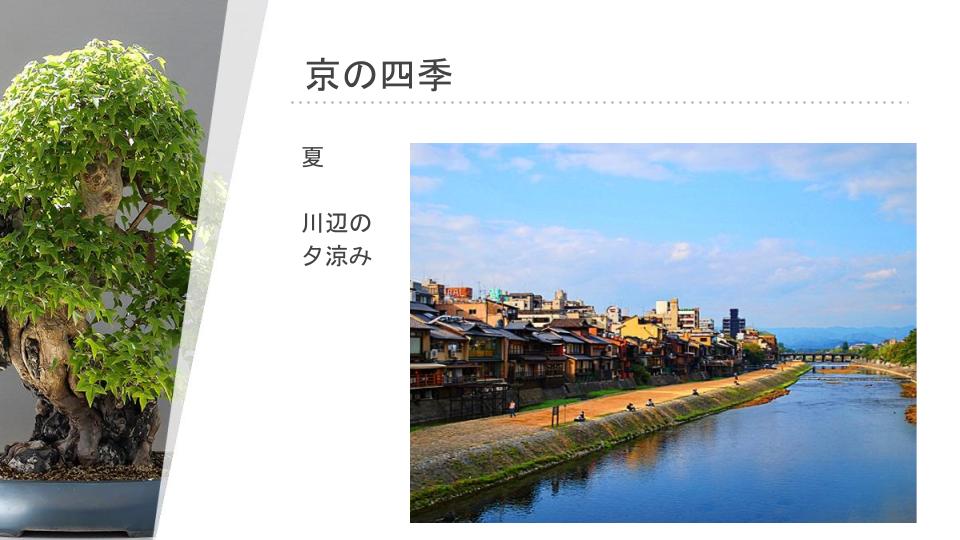

「夏は川辺で夕涼み。キセルでタバコを吸うんですよ。」

僕が踊る

秋、冬とスライドを進めてから、僕が踊ります。

そして踊ってみた感想をみんなにしゃべります。「いやー超緊張した!先生とみんなに間近で見られているから。」などなど。みんなでやいのやいの感想を言い合います。「見てるこっちが緊張したわw」とか。

そしてお菓子・トイレの休憩をはさみます。

奥さんが踊る

それから、パワポで次の曲を解説します。

「七福神って僕は知らなかったんですが、皆さん知ってました?一人一人見ていきましょう。」

僕「いやー毘沙門天って強そうですね。踊りでもそうなんですか?」

奥さん「そうですねーそんな振りがありますね」

僕「布袋はでかいですね、とにかく腹が出てる」

とか一人ずつにコメントした上で踊ります。

先生が踊る

で、またおしゃべりをして、ついに先生が踊ります。

めっちゃボカしてますww

こういう発信をすると、いつどこから非難が来るか分からないですからね^^

国内で足の引っ張り合いをした結果が着物や古典芸能の没落とも言えますから、非難を回避しながら活動を広める、というのが僕らの世代の使命だと思います。

先生が踊り終えておじぎをしてもみんな拍手のタイミングが分からず、音楽が鳴り終えるまでシーンとしていました。

みんなの感想

みなさん、とっても感動してました!

- 前座がいるおかげで先生のすごさがよく分かったww

- 踊りを見ていたらとても優しい気持ちになった。華やかだった。

- 先生がとてもきれいだった、髪形や肌、お化粧、着物、扇子、全てきれいだった。

- 稽古を見学してみたくなった。

僕自身、踊りってこんなに素敵なものだったのか、と認識を改めました。

そういえば僕らの世代って踊りが何かをまずは知らないんですよね。習う/習わない の前に、魅力を知らない。

最後のスライド

呉服屋ののれんをくぐるのと同様に、稽古場に初めて行くのはとてもハードルが高いことです。「入ったらしばらく出してもらえないんじゃないか」とか、「歩いただけなのに1歩目から怒られそう」とか、そんなイメージがないでしょうかw 昔はそこまででなくても、とても厳しい雰囲気だったそうですが、今はどこの教室もそう厳しくはないのでは。。と予想しています。

最後のスライドは、お稽古見学に結び付けること。でもプッシュしすぎないこと。

見学には、既に通っている生徒が一緒に行ってあげると、よりハードルが下がりますね。

最後はワークショップに

いろいろと感想を話し合っているうちに、先生から「じゃぁみんなで一緒にちょっとやってみましょう」と誘ってくれました。その場でワークショップです。題するなら「はじめての踊り」。

姿勢とか歩き方についてとか、ちょっとリズムに合わせて拍手と振りを付けてみたり。

飲み会

先生を駅まで見送ってから、残ったみんなで飲み会です。関係ない話も、和文化に関連した話も、いろいろとしゃべりました。

ホームパーティの良いところ

さて、このように生徒を増やす方法の良いところをまとめてみます。

先生に直々にお越し頂き、芸を見せてもらう

先生にわざわざこちらにお越し頂くなんて。。恐縮過ぎて死ぬ、というくらい恐縮です。

昔で言うと出稽古になるのでしょうか。そうとらえればまだ気が楽ですが、今はそんな慣習を聞いたことがありませんし。。

僕自身は大変心苦しいのですが、そうも言っていられない状況があるかな、と思い今回の会を開きました。

でも先生自身が目の前で芸を見せてくれることのインパクトは絶大で、客の満足度はすっごい高いです。

昔は芸を小出しにすることで先生の価値が高まる時代だったのでしょうが、今はどんどん出していくことで認める人が増え、価値が高まる時代なのかもしれません。インターネット時代です。

家で自分で発表会をやる

「踊りは半畳の中でも踊れる」と聞きましたから、アイフォンで音楽をかければどこでもできるのが踊りの良いところ。自宅が狭くても、少しの友だちを呼んで、着物を着て踊って、みんなでお茶すれば楽しい時間になるのです^^

先生が来なくても生徒の踊りだけで十分に印象的ですから、生徒は増えると思います。

僕個人としては生徒を増やしたいわけではなく、単に発表したいだけですけどねw

先生の感覚だと「まだ習い始めなのにもう発表しちゃって、大丈夫かな」っていうところだと思いますが、現代日本人の日本文化の平均レベルは著しく低下していますから、「着物着て扇子持って、和の音楽かけて踊る」だけで十分に「あ~そんな雰囲気がする~」という納得感になるのです。

外国人へのアプローチとほぼ同じで良い、ということです。

甘いものとお茶

このコンビネーションの破壊力はハンパじゃないです。

立派なコンサートホールを貸し切って豪華な衣装を踊り手が着ても、小さなおいしいスイーツと暖かいお茶にはかないません。

家主が自分でいれるお茶をポットで皆さまに注ぐ。これが何よりの客の喜びだと、僕は思います。

ぜひ踊りの前に、お茶とお菓子でほっこりして頂きましょう~^^

パワポの前説で分かりやすい

会の最初には「日本舞踊ってこんな感じで、うちの流派はこんな感じで、先生がこんな感じだよ」というザックリな説明を3スライドくらいで入れると、客は外枠が理解できて良いです。

1スライドあたり一枚の写真と一言だけでいいのです。長い文章は書かず、時代背景とかの小難しい説明はなし。イメージを沸かせるだけでいいのです。

そして、踊る前には曲目の説明を2~3スライドくらいあるといいかもです。

インスタの時代ですから、きれいな写真と一言の文字だけでいいです。学問的な説明はなしで、エンターテイメントになるよう努めましょう。

舞台よりリアル

スマホの向こう側でもなく、遠くの舞台で米粒サイズの人が踊るのでもなく、実際に普段知っている人がしゃべっていたと思ったら踊りだす。

その衣擦れ(きぬずれ)の音が聞こえてきて、呼吸が分かる。緊張していても分かる。

そんなリアリティがあるので客も自分ごとになり、「あ、自分もやってみようかな」と、ようやく考えることができます。

そのままだと踊りは感覚的に遠すぎて、別の業界のどこか知らない人がやっているもの、くらいの認識ですからね^^

安全圏でお試しできる

踊りの先生の稽古場にお邪魔して見学させて頂く、というのがこれまでの方法でした。

しかし先方のエリアに入ってしまうと暗黙のルールがあったりして、いつ怒られるか分からず、大変緊張するものです。

着物をネットで買うのも、店員さんの視線や押し売りを受けずに自分の安全なところでゆっくり商品を見られるから、という理由もあります。

そんな風に、客にとっては友達の家という、より安全なところでお試しできるわけなのです。

踊りが何かを知らないだけ

今回先生の踊りを自宅で拝見し、踊りってこんなに素敵なものだったんだと僕自身が認識を改めました。

僕は単に「着物での歩き方を知りたい」という理由から踊りを始めましたので、「踊りって素敵」だからではないのです。

同様に、僕らの世代はきっと、こんなに素敵な踊りをそばで見たら、きっとやってみたくなると思います。

この情報が、踊りを広めたいと思っている人の役に立ちますように。