目次

スウェットくらいに楽

洋服で外出し、帰宅して楽な洋服に着替える。

これは普通ですね。では、

洋服で外出し、帰宅して楽な着物に着替える。

これはどうでしょう?

なかなかやろうと思わないですよね。明治時代ころでは、男性は仕事着として洋服を着て、帰るとプライベートのリラックスな服として着物に着替えていました。

最近は結婚式や成人式などハレの日に着物を着ることが多いですから、

着物で外出し、帰宅して楽な洋服に着替える。

このような逆転状態が起こっていますね。

でも実は着物にもいろいろあって、楽な着物もあるのです。

例えば花火大会やお祭りに着ていく浴衣。女性の浴衣は時代とともに数本の紐できつくしばって、つらい外出着となりましたが、男性は帯しかしめる場所がありません。

男性の浴衣ならとっても楽ですよね。

浴衣のように、家でも楽な着物や、着物の着方があります。

これからご紹介していきます(^^)b

帰宅後にシャツ・ズボン・ベルトから着物・帯・ステテコに着替えると楽。

最近はシャツもズボンもどんどん細身になっていきます。

- ジャケットなんか電車のつり革につかまれないほど、肩が狭い。。

- 椅子に座ればモモが締め付けられ、汗をかいても空気の通る隙間がない。

- ベルトをしめるとおなかが痛くなる。

洋服が普通だとこんなことは当たり前で気づきませんが、和服に着替えると「実は洋服に縛られていたんだなぁ」と気づくのです。

着物は帯の部分以外ユルく、ふわっとして着心地が良いのです。空気をまとうような。

ユニクロの伸縮素材のステテコか、ユルめのリラコ(女性用を転用)を下にはけば、着物も下着も締め付けません。

上半身もリラックスです。

着物がキツイと感じる理由

成人式や結婚式で、紋付き袴(もんつきはかま)を着た経験のある男性は多いですね。

その時の感触は覚えていますか?

- 襦袢を着たら腰ひもで体をしめて、着物を着たら帯でしめる。さらに袴をはいたら2回もしばられた。

- 首元がピシっとしてつらい。。

- 足袋に草履って履き慣れないし、親指と人差し指の間に違和感がある。。

このような感触を持たれた方、いないでしょうか。

これらはフォーマルな着物を着たからこそ感じることなんですよね。

逆に花火大会で浴衣を着る男性も増えていますね。浴衣ならそんなにつらくなかったと思います。というのも着たのは

- 浴衣

- 帯

- 下駄

これだけですよね。紋付き袴と比べて、アイテム数がとても少ないのです。

紋付き袴のアイテムを並べてみますよ。

- 襦袢

- 腰ひも

- 着物

- 伊達衿(だてえり)

- 羽織

- 羽織ひも

- 袴

- 帯

- 足袋

- 草履

こんなにたくさんあるのです。それは疲れるはずですよね。

家でリラックスするために着るのは、

- 着物

- 帯

- ステテコ

これくらいで良いのです^^

木綿は楽。

着物とひとくちに言っても、多様な素材があり、感触が全然違うのです。

S・M・Lで売られる仕立て上がりの安い着物だとポリエステル製が多いですが、これを直接肌に着ると、あまり心地よくないです。

汗を吸わず、感触がパサパサしているためです。軽いことが利点ではありますが。

それに対し木綿(もめん)は着心地がとっても良いのです。

普段洋服を買う際に、下着やシャツなどで「綿100%」の素材をよく見かけますよね。

和服ではこれを木綿と呼んでいますが、同じことです。

綿100%の服を肌に直接着るとなじみますから、着物でも同じように綿(木綿)を選べば、快適な着心地になるのです^^

へこ帯で楽。

兵児帯(へこおび)とは↓このような帯で、ゆるゆる&ふわふわしています。

とてもカジュアルな印象なので街着の中でもカジュアルな部類ですし、家着としても使えます。

普通の角帯(かくおび)と違い角(かど)がなく、圧迫感もありません。それでも着物がゆるまないように十分に固定してくれます。

家でさらりと着物を着る際に、活躍する帯です。

襦袢は着ないと楽。

襦袢とは↓このような、着物の中に着る下着です。

襦袢と着物を両方着るより、着物一枚だけ着た方が断然楽です。

素材にもよりますが、同じ形の服を重ね着すると、身動きがとりづらくなりますから。

寒いときに重ね着するなら、Vネックの長袖ティーシャツを着れば腕の先まで暖かいですし、スウェットを中にはけば足も暖かです。

襦袢と着物両方を着ると体の中心が暖かではありますが、結局スネや腕は空気が入ってスースーして寒いのです。

でも、「内側にティーシャツとスウェットを着るなら、もう洋服着た方がいいじゃん」という声もありそうです。

全くその通りで、楽な家着は洋服でも和服でもいいのだよ、というメッセージを伝えたい記事なのです^^

足袋ははかないと楽。

足袋は一般にストレッチが効きません。外出するのでなければ、普通の靴下で十分です。

伸縮自在の方が疲れないですからね^^

また、親指が分かれていることで違和感を感じる人も、分かれていない普通の靴下を使うことで、普段通りの感覚でリラックスできます。

たすきがけで、袖が濡れない

一般に着物は袖が長いですから、水仕事や洗面台などで袖に水が付きやすいです。

そんな時は腰ひもを使ってたすきがけにすると便利です。

板前風です 😀

Youtubeでもたすきがけの方法は見つかります。

一度紐を結んでしまえば、そのままキッチンに置いておくことで、次回からは結ばずにすぐつかえるので便利です^^

次に使う時には紐が既に大きな一つの輪になっているので、それを後ろから左手にかけて、後ろで 「∞」 のように反転させて、右手にかけます。これで一瞬でたすきがけになれるのです。

筒袖で、袖が濡れない

袖を最初から長くしないという方法もあります。

筒袖(つつそで)とは、洋服の袖のように細長い袖のことです。

普通の着物を筒袖にする方法

普通の着物をちょっと縫うだけで筒袖になります。

方法は以下の通りです。

1.着物を裏返します。

2.脇から袖口の下まで、まっすぐに縫います。2~3センチ間隔で簡単に手縫いして大丈夫です。事前に線を引く必要もなく、完全にまっすぐでなくても問題ありません。

3.表側にひっくり返すと、筒袖になります。

手縫いを2回するだけですから、誰でも簡単にできます^^

フォーマルな場所でなければ筒袖のまま外出しても問題はありませんが、羽織を羽織って隠した方が良いでしょう。

寒いとき

既に書きましたが、寒いときは

- Vネック長袖ティーシャツを着こむ

- 羽織をはおる

- スウェットパンツをはく

といった方法で暖かくなります。

どれを使うかは状況によりますが、

- ティーシャツは袖口からの空気で腕が冷たくなりませんし、おなか周りも暖かいです。

- 羽織は熱い飲み物・食べ物などで一時的に体が熱くなったらすぐ脱げる利点があります。

- スウェットパンツはスネやくるぶしまで暖かいです。

家着のススメ

洋服は小さなころから着ていて、親もしつけてくれる分だけ、リラックスして寒暖差に対応するための無意識のコツがたまっていますが、和服だとなかなかそうはいきません。

このページのノウハウを参考にして、ぜひご自宅でも和服で、和を感じてみてください^^

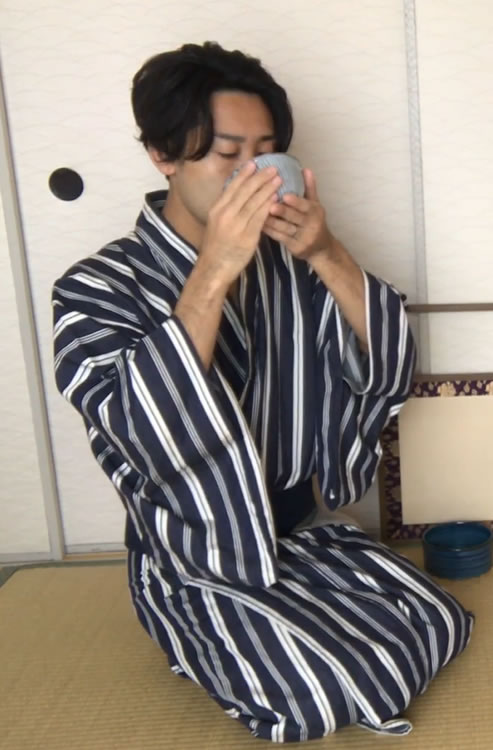

着物を着て座布団で煎茶飲むだけで、ほっこりしますよ。